Le microplastiche

Il Laboratorio biologico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima effettua il campionamento delle acque dei principali fiumi altoatesini (Adige, Isarco, Rienza e Aurino) e di alcuni torrenti in quota, tra cui il rio Carlino in Vallelunga, il rio Trafoi e il rio Ridanna per individuare la presenza di microplastiche e determinarne le potenziali origini.

Cosa sono le microplastiche?

Il grande successo della plastica è legato alle sue eccellenti proprietà di stabilità. Tuttavia, proprio questa caratteristica è anche la causa per cui i rifiuti plastici, non correttamente smaltiti, persistono nell’ambiente per lunghi periodi. In seguito all’esposizione ai raggi solari e ai fenomeni atmosferici, la plastica abbandonata nell’ambiente subisce un’alterazione e una frammentazione che ne favoriscono la dispersione sotto forma di microplastiche.

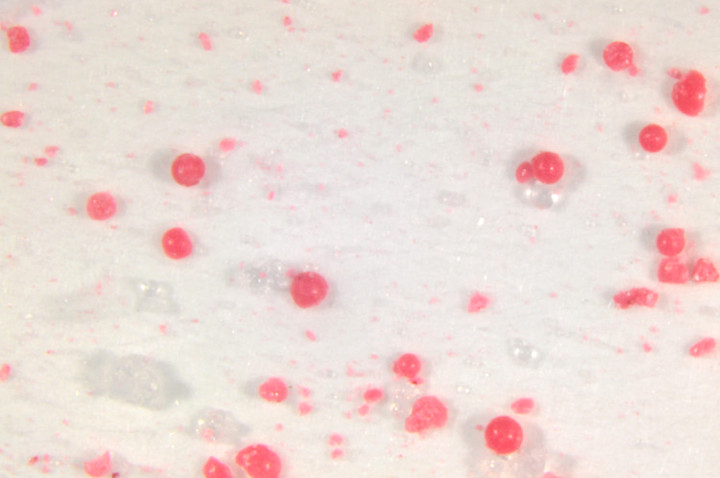

Solitamente vengono inclusi nelle microplastiche tutti i frammenti di dimensioni inferiori ai 5 mm, sebbene non via sia attualmente una definizione standardizzata internazionale su dimensioni e composizione. Recentemente è stata proposta un'ulteriore distinzione tra “piccole” e “grandi” microplastiche, che vanno rispettivamente da 5 mm a 1 mm e da 1 mm a 1 µm. I frammenti di dimensioni superiori ai 5 mm vengono invece definiti macroplastica. Le particelle di dimensioni inferiori a 1 µm e superiori a 1 nm vengono classificate invece come nano plastica. Le microplastiche si possono inoltre classificare in base alla loro origine in primarie o secondarie. Le prime vengono prodotte direttamente come tali per essere utilizzate come polvere fina in applicazioni tecniche o come additivi di cosmetici; le secondarie originano invece dalla frammentazione di residui di macroplastica. Le nanoplastiche vengono utilizzate in quantità crescente nel campo medico ed elettronico. I polimeri maggiormente utilizzati nelle Microplastiche sono il polietilene (PE), il polipropilene (PP), il polietilene tereftalato (PET) e il polivinil cloruro (PVC).

A livello locale le cause principali delle microplastiche in ambiente acquatico sono da attribuirsi ai rifiuti abbandonati al suolo, che gli agenti atmosferici (pioggia o neve o vento) trasportano nei corsi d’acqua e alle fibre sintetiche (in particolare di poliestere, poliammide e acriliche) derivanti dagli scarichi delle lavatrici o da microplastiche aggiunte ai docciaschiuma o ai cosmetici. Da gennaio 2020, con legge 2582, è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche..

La maggior parte degli studi sulla microplastica si è inizialmente concentrata sugli ambienti marini, dove è stato osservato anche un grande impatto sulla catena alimentare, ma più dell’80 % della plastica rinvenuta in mare deriva in realtà dalla terra ferma, dove il contributo più significativo è dato dai fiumi.

Tuttavia, gli studi sulle acque dolci sono ancora rari e a causa delle differenti metodiche utilizzate per il campionamento e la misurazione, i risultati sono perlopiù non comparabili.

Anche gli effetti sulla salute umana sono stati ancora poco indagati, ma l’uomo è sicuramente molto esposto alla contaminazione da microplastiche sia per ingestione, che per inalazione e per contatto dermico. Gli effetti nocivi potrebbero essere legati in particolare alla tossicità stessa delle microparticelle, allo stress ossidativo e alla reazione infiammatoria da esse indotta, a causa dell’incapacità del sistema immunitario di rimuoverle. Da una recente ricerca australiana, commissionata dal WWF, è stato stimato che ogni settimana ingeriamo fino a 2000 frammenti di microplastica, pari al peso di una singola carta di credito, cioè 5 grammi. Le particelle che più probabilmente possono persistere nel corpo umano e causare effetti avversi sono quelle di dimensioni inferiori ai 5 - 10 µm.

Esiti monitoraggio 2021-2022

Dai campionamenti svolti nel periodo tra novembre 2021 e fine dicembre 2022 sulle acque di Adige, Isarco, Rienza e Aurino e su alcuni torrenti in quota (tra cui il rio Carlino in Vallelunga, il rio Trafoi e il rio Ridanna) emerge innanzitutto che le microplastiche sono state rinvenute in tutti i campioni di acqua prelevati. I risultati indicano una concentrazione complessiva di microplastiche non elevata e confrontabile con i dati rinvenuti in bibliografia per ambienti fluviali analoghi presenti sia sul territorio nazionale che su quello europeo, ma inferiori a quelle presenti nei grandi fiumi, soprattutto a livello europeo ed asiatico. Dall’analisi dei risultati delle diverse tipologie di plastica emerge che il numero delle microplastiche (quelle poco visibili ad occhio nudo), sia maggiore di quello delle macroplastiche (pezzetti di plastica visibili ad occhio nudo). Tra le diverse forme delle microplastiche trovate prevalgono nettamente i filamenti, originati dai tessuti sintetici dei vestiti indossati. Oltre ai filamenti sono molto frequenti anche i frammenti, che derivano invece dalla frammentazione di oggetti in plastica sottoposti agli agenti atmosferici.

Le microplastiche possono essere ricercate in diverse matrici: la matrice acquosa, i sedimenti ripariali e i sedimenti dei fondali.

La tecnica di campionamento

La maggior parte delle metodiche analitiche in questo settore sono state sviluppate in ambiente marino e da esse hanno preso spunto le metodiche di campionamento di ambienti lacustri e fluviali.

Il monitoraggio della presenza delle microplastiche nei fiumi avviene attraverso il prelevamento di campioni d’acqua. Da un punto di vista tecnico il campionamento viene effettuato attraverso l’uso di uno speciale retino detto "manta”. I campioni d’acqua prelevati vengono quindi trasportati in laboratorio dove si procede con l’analisi che consiste nella quantificazione e, caratterizzazione (dimensione, forma, colore) delle microplastiche presenti, mediante l’utilizzo di uno stereomicroscopio.

È di fondamentale importanza che tutta l’attrezzatura di laboratorio ed i contenitori per il campionamento siano di vetro o metallo, al fine di evitare che i frammenti di microplastica aderiscano alle pareti e si deve anche evitare di indossare abiti sintetici

Rete "manta" per il campionamento delle microplastiche

(Foto: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, M. Covi, 2021)

Campionamento microplastiche nei fiumi altoatesini

(Produzione: maggio 2022)

Riduciamo l'inquinamento da microplastiche!

Tutti noi possiamo contribuire a ridurre l’inquinamento ambientale da plastica e microplastica attraverso scelte di vita sostenibili ed ecocompatibili, come negli acquisti di prodotti alimentari e nell’abbigliamento.

Ecco alcuni consigli utili:

-

non abbandonare oggetti in plastica nell’ambiente

-

effettuare correttamente la raccolta differenziata

-

ridurre l’utilizzo degli oggetti monouso

-

scegliere indumenti realizzati con fibre naturali (lana, cotone, canapa, viscosa, seta, bambù, modal) al posto di indumenti sintetici (elastane, nylon, poliestere, acrilico, neoprene e poliuretano)

-

lavare i tessuti sintetici a basse temperature per evitare che si danneggino e a pieno carico in modo che vi sia minore frizione tra i tessuti e quindi minore quantità di microfibre rilasciate dagli stessi

-

scegliere detersivi liquidi anziché in polvere perché questi potrebbero avere un effetto “scrub” sui tessuti.

Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione

Contatto: Laboratorio biologico